ホームサイスモ後継機

SeismoGuard(サイスモガード)

HomeSeismo製造元 ⁄ 配信事業者

株式会社エイツー

気象庁地震動予報業務 許可番号

許可第98号 [変更認可第98-2号]

・地震動(震源由来震度)

・地震動(波面伝播非減衰震度)

・地震動(長周期地震動階級等)

HomeSeismoアラート 特許取得済

特許第4465489号

特許第4510128号

U.S.Patent

No.9,366,770(HS302P,HS301)

Israel Patent No.216614

HomeSeismoアラート

株式会社エイツーは、緊急地震速報利用者協議会の会員(理事および部会長代理)です。

緊急地震速報に関連した「地震防災対策に係わる税制優遇制度」については、内閣府のWebサイトをご確認ください。

2008年5月14日

茨城県南部の直下地震で、地震計内蔵緊急地震速受信端末HomeSeismo(ホームサイスモ)の内蔵地震計がP波(初期微動)検知に成功

~直下地震の地震情報提供も可能に~

概要

| 発震時 | 2008-04-04 19:01:51.86 |

|---|---|

| 震源位置 | 北緯 36.120、東経 139.828、深さ 53.5km (茨城県南西部) |

| 地震規模 | M_JMA(マグニチュード) 5.0 |

本地震は最大震度4(S波)、つくば市ではおおよそ震度3(S波)レベルの強さの直下地震でした。震央から約20km、震源から約60km離れたつくば市内にはHomeSeismo(以下端末)が一般家庭や企業などに約40端末設置されており、そのうち震源に比較的近い端末を中心に合計17台の端末でP波を検知したことを確認しました。

つくば市はHomeSeismoの共同開発先である独立行政法人防災科学技術研究所(以下、「防災科研」と略称)があり、防災科研の研究者自宅や近隣の研究所(高エネルギー加速器研究機構)、企業(積水化学工業株式会社)の協力を得られた地域であることから多くの端末が設置されています。

図1ののバルーン(P波を観測した端末)の高さはP波観測した時間軸となります。バルーンの高さが高いほど、観測時刻が遅い観測点となります。震源から近い端末はバルーンの高さが低く、震源からの距離が遠くなるとバルーンが高くなります。

図1

緊急地震速報よりも早く地震情報の通知を確認

今回の地震ではつくば市は震源から近いため気象庁の緊急地震速報は主要動到達までに間に合いませんでしたが、主要動到達より前にP波検出することができました。震源から端末までの距離が50~60kmの距離では緊急地震速報よりも5秒ほど早く地震情報を伝えられるケースがあることが実証されました。(図2参照)

図2

情報引用

下記発表予定資料より引用

ホームサイスモメータの測定性能と実住宅における実証試験の概要

中村 洋光 山本 俊六 堀内 茂木 ほか

日本地球惑星科学連合2008年大会発表(平成20年5月27日)

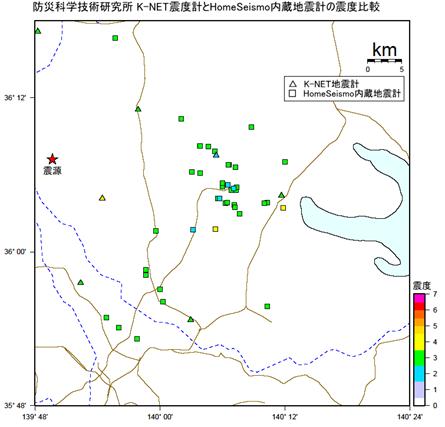

HomeSeismo内蔵地震計の精度

図3から防災科研K-NET地震計と端末内蔵地震計の震度相当値はほぼ同等であることが読み取れます。すなわち端末内蔵地震計でも一定レベル以上の揺れであれば有効に震度相当値を観測することが確認できました。

図3

情報引用

下記発表予定資料より引用

ホームサイスモメータの測定性能と実住宅における実証試験の概要

中村 洋光 山本 俊六 堀内 茂木 ほか

日本地球惑星科学連合2008年大会発表(平成20年5月27日)

観測結果

今回の茨城県直下地震のケースにおいてP波を観測したある1台の端末の観測時間を下記に紹介します。

P波を観測した17台中、1台の観測記録

| 震源から端末までの距離 | 約60キロメートル |

|---|---|

| 地震発生時刻 | 19時01分52秒 |

| 端末P波検知時刻 | 19時02分01秒 |

| 緊急地震速報受信時刻 | 19時02分06秒 |

詳細データ(P波を観測した17台中、1台の観測記録)

| 地震情報 | |

|---|---|

| 地震ID | 20080404190201 |

| 地震発生日時 | 2008/04/04 19:01:52 |

| 震源の北緯 | 36.1 |

| 震源の東経 | 139.9 |

| 震源の深さ | 50.0km |

| マグニチュード | 5.3 |

| 津波 | なし |

| P波を観測したHomeSeismo端末情報 | |

| 端末設置状況 | 水平設置 |

| 端末の緊急地震速報受信日時 | 2008/04/04 19:02:06 |

| 端末の北緯 | 36.13(小数点3桁以下非表示) |

| 端末の東経 | 140.07(小数点3桁以下非表示) |

| 予測震度 | 3.22 |

| 予測P波到達余裕時間 | -6.677 |

| 予測S波到達余裕時間 | -0.937 |

地震発生時(HomeSeismo端末ユーザページより)

端末が実際に取得した波形及びP波状況

端末は水平に設置されているので、青線(Z軸)がP波を取得しています。

19時01分01秒255にP波と判断し、HomeSeismoデータセンターへP波情報を通知しました。

緊急地震速報を受信する約5.3秒前にP波を検出しています。

P波検出後、約10秒後にはP波が弱まりS波の揺れを観測しました。

端末内蔵地震計による単独P波検出と精度向上について

従来の地震計は振動ノイズがない環境に設置されることが前提ですが、HomeSeismoの場合には人間が生活している環境に設置されるので扉の開閉や建物に隣接する道路を通る大型車や列車通過の振動、落雷による振動、近隣の道路工事、建設現場など様々な振動ノイズがある場所に設置されます。

さらに正確に判定するには一般的により長く観測することが有効ですが、1秒でも早く地震発生を知らせることを目的としていることから、0.1秒でもさらに短い時間で判定することも大事です。

このために端末内部に持たせる地震動と振動ノイズの判定アルゴリズムの精度が重要になっています。地震波(P波)とそれ以外の振動を区別するアルゴリズムは防災科研との技術協力によって開発しています。

情報引用

下記発表予定資料より引用

ホームサイスモメータのための地震波とノイズとの識別機能の開発(2)

堀内 茂木 堀内 優子 中村 洋光 ほか

日本地球惑星科学連合2008年大会発表(平成20年5月27日)

P波観測網の拡充計画

単独の観測拠点によるP波検出では判定精度を100%にすることは技術的に限界がありますが、同一地域で複数の端末がたまたま同時に誤検出するということは考え難いことから同一市内など一定の地域内に複数P波監視拠点があればネットワークで情報をセンターに集めて判定精度を桁違いに上げることが可能と期待されています。

現在センター側の判定アルゴリズムの開発を計画しており平成20年下期試験運用を開始する予定です。

工場を直下地震から守る場合にも、工場の敷地内だけでなく数キロの範囲に端末を設置することが有効であるとの考えから、この工場に通う従業員の自宅に端末を設置することを提案しています。

BCP(事業継続計画)では地震発生後に早期に工場を操業再開させる必要があり、そのためにはBCP責任者が操業再開の業務に専念できなければなりません。

単に工場の周りにP波観測拠点を増やすだけでなく、従業員の家族を守ることも企業にとって重要なことから、従業員の自宅にも端末を設置していくことが有効と考えています。

現在でもつくば市以外の地域でも1つの市町村に10台以上設置されている地域があります。

今後はさらに設置端末数を増やし直下地震に対応可能な地域を広げていき、最終的には日本全国により細かくP波観測網を整備していくことを目指します。

直下地震への対応例

工場の周囲に地震計を複数台設置することにより緊急地震速報が間に合わない直下地震に対してもS波が到達する前に警報を出力、機械やエレベータを停止させる制御を行うことが可能となり、複数の地震計でP波をキャッチすることによりトラックや落雷による地盤の揺れによるP波以外の揺れでの動作を限りなく少なくすることが可能となります。

- 工場の敷地の四隅

- HomeSeismo端末単独でも生活ノイズと地震動の切り分けは可能ですが、敷地内に数百メートル離して設置することによりP波以外の揺れでの動作をさらに減らすことが可能となります。

- 工場から数キロ離れた社員宅

- 工場から数キロ離れた場所に端末を設置する事により、工場等にP波が届く前に警報を出すことが可能です。また工場だけでなく、社員の家族や地域を守ることもできます。

- 県内、隣県のホームサイスモ

- 同一県内に設置されたホームサイスモ端末からのP波検出もHomeSeismoデータセンターに集められ、直下型を網で監視することができます。

気象庁の緊急地震速報と内蔵地震計による組み合わせが重要

必ず緊急地震速報より早く内蔵地震計でP波を捕らえることが可能ということではなく、あくまでも内蔵地震計のメリットと緊急地震速報のメリットの組み合わせで機能するものです。特に海溝型地震では、震源の近くに端末が設置できないことから一般的に緊急地震速報の方が早く伝達されます。

地域・社会貢献 地震から、自分を守り地域を護る「サイスモネットワーク」

株式会社エイツーはCSR活動(企業の社会的責任)の一環として「サイスモネットワーク」を提唱しています。「サイスモネットワーク」は緊急地震速報の利活用、その有効性、地震防災の大切さを一人でも多くの人たちに知ってもらう事を目的とした啓蒙プロジェクトです。 サイスモネットワークでは3つの目標を達成することを目的としています。

- 目標1.緊急地震速報を普及・利活用し、地震に備える

- 目標2.地震防災の普及、啓発活動

- 目標3.簡易地震計を普及させ、直下地震に対応する観測網の構築

サイスモネットワークでは緊急地震速報を有効に活用して頂くための導入マニュアルや掲示物などを公開しています。是非ご活用下さい。

サイスモネットワークはどなたでも参加することができます。多くの人がサイスモネットワークに参加・賛同し、そのネットワークが広がることによって、サイスモネットワークの目標が達成されることになります。

サイスモネットワークは検索エンジンで「サイスモネットワーク」と検索してください。

HomeSeismoに関するお問い合わせ

- 電話でのお問い合わせ

- 平日9時30分~12時 13時~17時

電話番号:03-5498-7411 - メールでのお問い合わせ

- Eメールアドレス:

- ※ 掲載されている情報は、発表時点の情報です。

最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。